Kommunales Energiemanagement

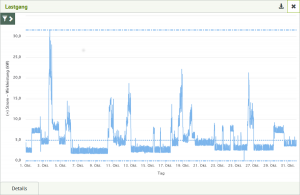

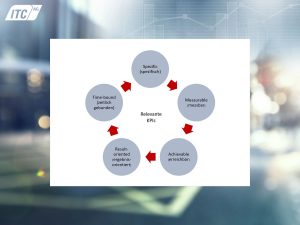

Kommunales Energiemanagement (Abk. KEM) bezieht sich auf die Planung, Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen zur effizienten und nachhaltigen Nutzung von Energie in kommunalen Gebäuden und Einrichtungen. Es umfasst die Analyse des Energieverbrauchs, die Identifizierung von Einsparpotenzialen, die Implementierung von Energieeffizienzmaßnahmen und die Nutzung erneuerbarer Energien. Das Ziel des kommunalen Energiemanagements ist es, den Energieverbrauch zu optimieren, Kosten zu senken, Umweltauswirkungen zu reduzieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Kommunales Energiemanagement kann verschiedene Aktivitäten umfassen, wie die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, die Förderung von Energiesparmaßnahmen bei Bürgern und Unternehmen, die Nutzung erneuerbarer Energien für die kommunale Versorgung und die Implementierung von intelligenten Energiesystemen zur effizienten Steuerung des Energiebedarfs. Die Bildung von Energiekennzahlen (EnPI), wie z.B. der Verbrauch bezogen auf die Gebäudefläche (kWh/m²), ermöglicht dabei einen sinnvollen Vergleich mit anderen Liegenschaften ähnlicher Bauart und Nutzungsklasse. Durch das kommunale Energiemanagement können Städte und Gemeinden ihre Energieabhängigkeit reduzieren und eine nachhaltige Entwicklung fördern. Folgende Gebäudetypen und Einrichtungen stehen dabei im Fokus:

- Öffentliche Verwaltungsgebäude: Kommunale Liegenschaften wie Rathäuser und Behörden haben oftmals einen hohen Energieverbrauch. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung, effiziente Heizungs- und Beleuchtungssysteme sowie den Einsatz erneuerbarer Energien können beträchtliche Einsparungen erzielt werden.

- Schulen und Bildungseinrichtungen: Schulen sind oft große Energieverbraucher aufgrund der Beleuchtung, Heizung und Kühlung von Klassenzimmern. Die Optimierung der Gebäudehülle, die Installation von energiesparenden Geräten und die Implementierung von Steuerungssystemen können den Energieverbrauch erheblich senken.

- Schwimmbäder: Schwimmhallen und Freizeitbäder erfordern eine intensive Beheizung des Wassers und der Luft, was zu hohen Energiekosten führen kann. Der Einsatz von effizienten Wärmerückgewinnungssystemen, Solarthermie und Wärmepumpen kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren.

- Sport- und Freizeiteinrichtungen: Sporthallen, Stadien und andere Freizeiteinrichtungen haben oft einen hohen Energiebedarf für Beleuchtung, Belüftung und Klimatisierung. Maßnahmen wie energieeffiziente Beleuchtungssysteme, Wärmerückgewinnung und Gebäudeautomatisierung können hier zu deutlichen Energieeinsparungen führen.

- Wohngebäudebestände: Kommunen haben oft Wohnungsbestände, bei denen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ergriffen werden können, um die Energieeffizienz zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Wärmedämmung der Gebäudehülle, der Austausch veralteter Heizungsanlagen und die Förderung von erneuerbaren Energien.

- Optimierung von Straßenbeleuchtung z.B. durch entsprechende Steuerung oder Umrüstung auf LED-Technologie

Diese Einrichtungen, Anlagen und Gebäudetypen bieten großes Potenzial für das kommunale Energiemanagement, da hier erhebliche Energieeinsparungen und Effizienzsteigerungen erreicht werden können. Durch gezielte Maßnahmen und Investitionen in diese Bereiche können Kommunen ihre Energiekosten senken, den CO2-Ausstoß reduzieren und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.