Liegenschaftsbezogener Energiebericht

Ein Liegenschaftsbezogener Energiebericht ist ein umfassendes Dokument, das den Energieverbrauch und die Energieeffizienz einer bestimmten Immobilie oder Liegenschaft analysiert und bewertet. Solche Berichte werden häufig im Rahmen von Energiemanagementprogrammen als Monatsenergiebericht erstellt und sind wichtig für die Identifikation von Einsparpotenzialen und die Optimierung des Energieverbrauchs. Im Folgenden sind einige der Hauptkomponenten eines solchen Berichts aufgeführt:

- Bestandsaufnahme der Liegenschaft:

- Grundlegende Informationen zur Liegenschaft, wie Lage, Größe, Nutzung, Baujahr und baulicher Zustand.

- Beschreibung der technischen Gebäudeausrüstung (z.B. Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, Beleuchtung).

- Erfassung des Energieverbrauchs:

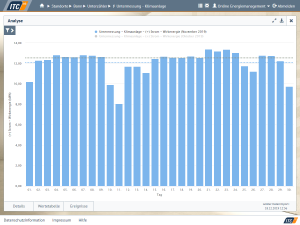

- Detaillierte Auflistung des Energieverbrauchs nach Energieträgern (z.B. Strom, Gas, Öl) und Nutzungsbereichen (z.B. Heizung, Kühlung, Beleuchtung).

- Analyse des Verbrauchs über einen bestimmten Zeitraum, um Trends und Muster zu identifizieren.

- Energetische Bewertung:

- Berechnung und Bewertung der Energieeffizienz der Liegenschaft, häufig durch Kennzahlen (EnPI) wie den Energieverbrauch pro Quadratmeter (kWh/m²).

- Vergleich mit ähnlichen Liegenschaften oder Normwerten, um die Energieeffizienz einzuordnen.

- Identifizierung von Einsparpotenzialen:

- Vorschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz, z.B. durch technische Maßnahmen, Verhaltensänderungen oder Investitionen in energieeffiziente Technologien.

- Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeiten für vorgeschlagene Maßnahmen.

- Maßnahmenplan:

- Konkrete Empfehlungen und Prioritäten zur Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen.

- Zeitplan und Verantwortlichkeiten für die Durchführung der Maßnahmen.

- Nachverfolgung und Monitoring:

- Vorschläge für ein kontinuierliches Energiemanagement und regelmäßige Überprüfung der erzielten Einsparungen.

- Implementierung von Systemen zur laufenden Überwachung des Energieverbrauchs.

Dabei können Teilaspekte von Energieberichten automatisch erstellt (Energieverbrauch, Kennzahlen, Vergleiche mit Normwerten, Metadaten zur Liegenschaft) und werden dann in der Regel mit weiteren fachbezogenen Informationen ergänzt (Maßnahmen, allg. Beschreibungen usw.).

Ein liegenschaftsbezogener Energiebericht ist ein wichtiges Instrument zur nachhaltigen Reduzierung von Energiekosten und CO2-Emissionen und trägt zur Erreichung von Klimaschutzzielen bei. Er bietet Eigentümern und Betreibern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Immobilien.